特集3

第9回防災推進国民大会「ぼうさいこくたい2024in 熊本」

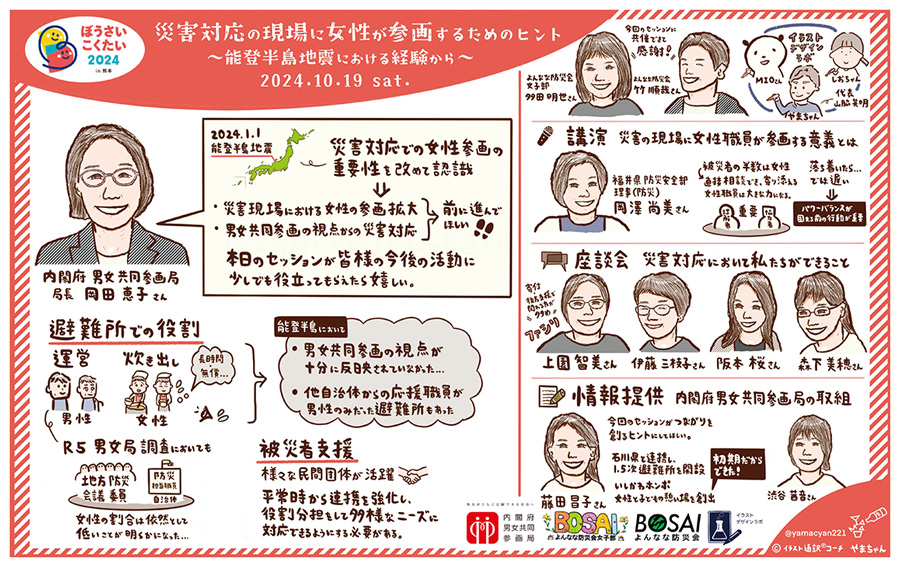

「災害対応の現場に女性が参画するためのヒント

~能登半島地震における経験から~」を開催しました

内閣府男女共同参画局総務課

国民の防災意識の向上のため2016年から開催している「ぼうさいこくたい」。平成28年(2016年)に発生した熊本地震から8年目、令和2年(2020年)に発生した7月豪雨から4年目の年に当たる今年は、「復興への希望を、熊本から全国へ ~伝えるばい熊本!がんばるばい日本!~」をテーマに、10月19~20日、熊本城ホール、熊本市国際交流会館、花畑広場(現地・オンラインのハイブリット形式)で開催されました。

プログラム

■開会の挨拶

■共催団体の紹介

■講演「災害の現場に女性職員が参画する意義とは」

■座談会「災害対応において私たちができること」

■情報提供「内閣府男女共同参画局の取組」

令和6年1月1日に発生した能登半島地震では、自治体や民間団体の職員、ボランティアなど、様々な女性たちが支援活動に関わっています。今回のセッションでは、災害の現場や被災地の外から支援活動をするにあたっての課題や解決のためのアイデアを、実際に支援活動された方々から自らの経験をもとに語っていただきました。「支援活動をしたいけど事前に何を準備すればいい?」「被災地での心構えは?」など、今後防災や災害対応に参画したい方に役立つヒントが盛りだくさんの内容となりました。

作:イラストデザインラボ代表 山脇 英明さん https://www.instagram.com/yamacyan221/

開会の挨拶

岡田恵子男女共同参画局長は、能登半島地震では避難所の運営等における男女共同参画の視点が十分に反映されていない事例があり、背景には防災分野において意思決定の場や災害の現場に女性がいないことがあるため、平常時から男女共同参画の視点に立った取組を行うことが不可欠であると話しました。また、今般の災害対応においても多くの民間団体が活躍したように、平常時から行政と民間が連携を強化し、役割分担をして災害時に多様なニーズに対応できるようにしておくことが重要だと述べました。

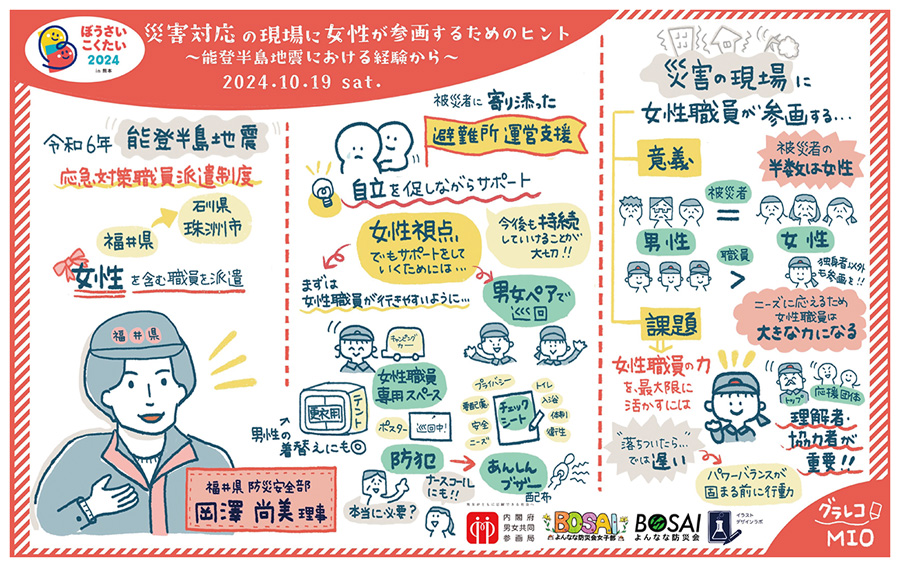

講演「災害の現場に女性職員が参画する意義とは」

岡澤 尚美さん (福井県防災安全部 理事(防災))

作:グラフィックレコーダー MIOさん https://www.instagram.com/mio.grareco/

福井県防災安全部理事の岡澤尚美さんからは、発災直後に石川県珠洲市へ入り、自ら実践された女性の視点に立った避難所運営支援の取組についてお話いただきました。

派遣当初、他自治体からの応援職員のうち女性は岡澤さん一人。そこで、福井県から女性職員を積極的に派遣することを決め、まず宿泊環境の整備を行いました。珠洲市役所内に女性専用スペースを確保し、また市役所外の宿泊拠点にも着替え用テントやキャンピングカーを導入したところ、男性職員の着替えや体調を崩した職員のケアにも役立ちました。さらに性別・属性で任務に偏りが出ないよう、女性職員も避難所運営以外の様々な業務に配置したり、被災者の多様なニーズを考慮し独身者に限らず多様な世代の職員を派遣するといった配慮をしたところ、今後福井県が被災した場合の災害対応にも大いに活かすことができる取組につながりました。

避難所運営業務では、職員が常駐する避難所では男女局作成の「避難所チェックシート」を活用して生活環境を確認し、また、被災者の安心・安全のため男女ペアによる巡回訪問をして、困りごとや不足物資のニーズを聞き取りました。ただ、避難所運営リーダーが男性の場合、女性はなかなかニーズを言い出しづらいことがわかり、聞き方を変えてニーズをくみ取り、女性が避難所にいづらくならないような工夫もしました。例えば、防犯ブザーの配布については、避難所運営リーダーの中には受け取りを拒否する場合も想定されたため、「あんしんブザー」と呼び名を変えて体調悪化時にも活用できることを説明してトイレ内に設置したり、警察に協力を依頼して配ってもらうなど配布方法にも配慮しました。

岡澤さんは結びに、「被災者の半数は女性であり、そのニーズに応えるためには女性職員の存在が大きな力になる」とし、女性職員を災害の現場に派遣することは確実に被災者のためになることを強調しました。そして、女性職員の力を最大限に活かすには、組織として災害対策本部などで女性の視点で取り組むことの意思表示をすることや、応援職員や災害支援団体の理解や協力が不可欠であると述べました。女性の視点に立った取組は「落ち着いたら・・・」では遅く、避難所内や応援職員間のパワーバランスが固まる前に取り組むことが必要であることを力強く語りました。

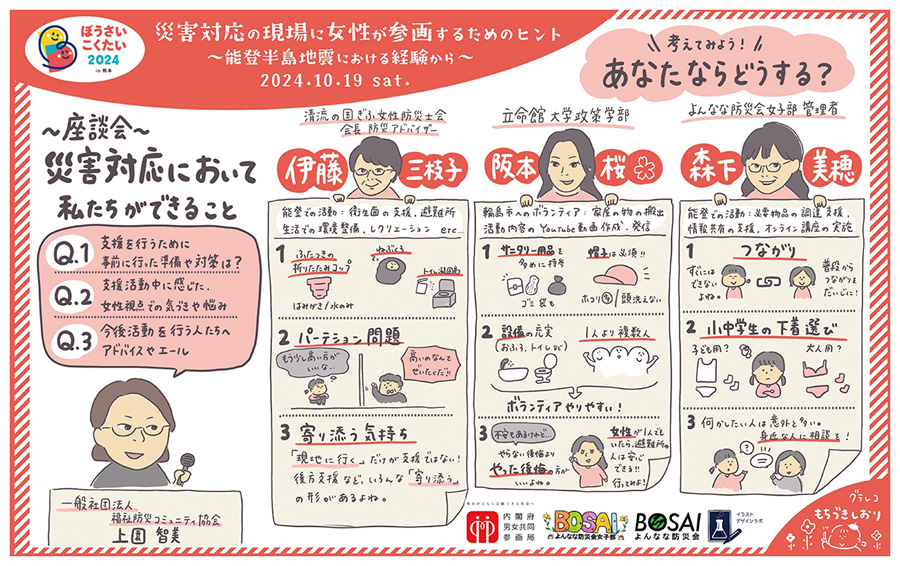

座談会「災害対応において私たちができること」

上園 智美さん(一般社団法人福祉防災コミュニティ協会)

伊藤 三枝子さん(清流の国ぎふ女性防災士会会長・防災アドバイザー)

阪本 桜さん(立命館大学政策科学部2年)

森下 美穂さん(よんなな防災会女子部管理者)

作:グラフィックレコーダー 望月 汐里さん https://www.instagram.com/mochi._drawing/

座談会では、能登半島地震で実際に現地に入って活動された方、後方支援をされた方など、それぞれの立場からの活動を3つのテーマでお話しいただきました。

【事前の準備や対策】

〇トイレ、入浴設備が整っていない場合もあるため、デリケートゾーンに使えるウェットシートや、髪の汚れを防ぐための帽子。

〇蓋つきの折り畳みシリコンコップ。避難所では2リットルのペットボトルが多いので、自分用と支援用に持っていく。紙コップに比べ、ゴミが出ない点、折りたためるためコンパクトに持ち運べる点が便利。

〇平常時から顔の見える関係づくりや防災に取り組む団体とのつながり。

【支援活動中の気づきや悩み】

〇パーテーションの設置を遠慮して言い出せない女性も多い。しかし、被災者が安心して生活するためには不可欠だと外部支援者から伝えることも必要と感じた。

〇被災地のニーズを踏まえて物資支援をするなか、小中学生用の下着は、年齢・性別・体の大きさや好みも違うので、どのようなものを送ったらよいか迷った。

〇女性のボランティアが複数いれば、活動中の悩みを相談できてよい。

【これから活動する方へのメッセージ】

〇「支援をしたいけどどうしたらいいか」というモヤモヤした気持ち、また実際に支援に行って抱えた悩みは周囲の人に発散してみよう!きっと身近に同じ気持ちの人がいるはず。

〇報道されている被災地の状況は一部なので、自分の目で現地を見ることが大事。現地に行くのは難しいかもしれないが、若い人ももっとボランティアに参加してほしい!

〇支援をするときは自己満足にならないよう、被災者に寄り添いながら自立を助けるために何ができるかを考えて行動することを忘れないでいたい。そして寄り添い方は色々あり、現地に行けなくても、被災者に寄り添って支援をすることを忘れないでほしい。

最後に上園さんは、「発災直後に現地に入るのは難しいが、女性ができることや求められる支援は多い」と、熊本地震でご家族が被災された経験から語りました。そして「座談会を通じて、『これだったらできるかも』と感じる取組があれば、それぞれができる一歩から始めてほしい」と締めくくりました。

今後も男女共同参画局では平常時から立場や地域を越えたつながりを大切にし、災害発生時には、被災者のニーズに迅速に対応できるよう、多様な主体と連携して取り組んでまいります。

詳細は、こちらをご覧ください。

内閣府男女共同参画局のHPではグラレコを拡大してご覧いただけます。

https://www.gender.go.jp/public/event/2024/zenkoku/20241111.html

令和7年3月31日までの期間限定で、アーカイブ動画をYouTubeに公開しています。ぜひご覧ください!

https://www.youtube.com/watch?v=1Y6RaUu2-iM

【共催団体の紹介】

※よんなな防災会女子部

防災分野で少数派として頑張っている女子達をつなぎ、一人ひとりがそれぞれの場で、その能力を発揮し、楽しくいきいきと防災活動ができるよう、オンラインを通じて、定期的な学習会や意見交換会などを開催。

※イラストデザインラボ

イラストデザインラボは、グラフィック等で対話や学び、思考・思想を可視化することを通じて、様々なバックグラウンドを持つ人々の①新たなきっかけや気付きをつくる②対話や議論を深める③地域や団体等の場の活性化に繋げることを目的としているグラフィッカーのコミュニティである。