特集2

こども性暴力防止法について

こども家庭庁成育局安全対策課

令和6年6月19日、第213回国会(通常国会)において、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(令和6年法律第69号。以下「本法」という。)が成立し、同月26日、公布されました。

※本法は公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしており、施行期限は令和8年12月26日。

1 本法の趣旨

児童等に対して教育、保育等の役務を提供する事業を行う立場にある学校設置者等及び認定を受けた民間教育保育等事業者が、教員等及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止等の措置を講じることの義務付けなどをすることになりました。

2 定義

「学校設置者等」とは、義務対象となる学校や児童福祉施設等を設置運営する者、「教員等」とは、これらの施設等の長又は事業所の管理者及び各施設等でこどもに接する一定の業務に従事する者をいいます。

「民間教育保育等事業者」とは、認定対象となる学習塾、認可外保育施設等を設置運営する者、「教育保育等従事者」とは、これらの施設等の長又は事業所の管理者及び各施設等でこどもに接する一定の業務に従事する者をいいます。

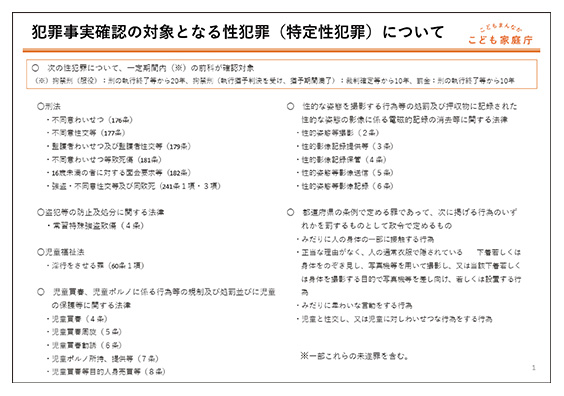

「特定性犯罪」とは、本法で定める性犯罪をいい、「特定性犯罪事実該当者」とは、特定性犯罪の前科を有する者のうち一定期間内にあるものをいいます。

3 学校設置者等が講ずべき措置等

(1) 児童等の安全を確保するために講ずべき措置

学校設置者等には、日ごろから行うべき措置として、

〇 教員等の研修

〇 児童対象性暴力等を早期把握するための措置

〇 児童等が容易に相談できるような措置

を講じることが義務付けられます。

また、再犯対策として、教員等に業務を行わせるまでに、犯罪事実確認書(特定性犯罪事実該当者に該当するかの情報を記載した書面)による特定性犯罪事実該当者であるか確認(以下「犯罪事実確認」という。)を行うことが義務付けられます。

これらの結果、児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認めるときは、その者を教員等として本来の業務に従事させないことその他の児童対象性暴力等の防止のために必要な措置を講じることが義務付けられます。

(2) 被害が疑われる場合等に講ずべき措置

学校設置者等には、教員等による児童対象性暴力等が行われた疑いがあると認めるときは、調査し、被害を受けたと認めるときは、当該児童等の保護及び支援の措置を講じることが義務付けられます。

(3) 犯罪事実確認記録等の管理に関する措置等

学校設置者等(犯罪事実確認等を行う都道府県・市町村教育委員会及び施設等運営者を含む。以下「犯罪事実確認実施者等」という。)には、

〇 犯罪事実確認記録等の適正な管理

〇 一定の場合を除き、犯罪事実確認記録等を目的以外に利用し、又は第三者に提供しないこと

等が義務付けられます。

(4) 監督権限等

犯罪事実確認実施者等には、犯罪事実確認の実施状況を記載した帳簿の備付け・保存、犯罪事実確認の実施状況等の定期報告が義務付けられます。

内閣総理大臣の監督権限として、犯罪事実確認実施者等に対する報告徴収・立入検査、犯罪事実確認義務に違反した場合の公表、犯罪事実確認記録等の適正管理義務等に違反した場合の是正命令が規定されています。

4 認定事業者が講ずべき措置等

(1) 認定制度の創設等

民間教育保育等事業者は、学校設置者等が講ずべき措置と同等のものを実施する体制が確保されていれば、内閣総理大臣より、その旨の認定を受けることが可能になります。(認定申請に係る事業・業務の内容が認定対象事業・業務に該当し、かつ、申請が認定基準に適合すると認められることが必要になります。)

また、内閣総理大臣が認定を行ったときは、認定を受けた事業者等(以下「認定事業者等」という。)の名称等を公表し、また認定事業者等は、広告等に表示することができることになります。

(2) 認定事業者等が講ずべき措置等

認定事業者等は、学校設置者等と同様の措置の実施が義務付けられるとともに、内閣総理大臣の監督権限として、報告徴収等も規定されました。

5 犯罪事実確認書の交付等

対象事業者(学校設置者等及び認定事業者等)は、内閣総理大臣に対し、犯罪事実確認書の交付を申請できます。犯罪事実確認書には、申請従事者が特定性犯罪事実該当者であると認められない場合はその旨を、認められる場合は、特定性犯罪事実該当者の区分や特定性犯罪の裁判が確定した日等が記載されます。

また、内閣総理大臣は、申請従事者に犯罪事実確認書を交付する場合、あらかじめ、申請従事者に当該犯罪事実確認書の内容を通知しなければならず、申請従事者は、通知内容が事実でないときは、内閣総理大臣に対し、内容の訂正を請求することができます。

犯罪事実確認書受領者等は、犯罪事実確認書の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはなりません。

6 今後の検討の進め方

今後、本法の施行までの間に、

○ 対象事業・職種等の範囲

○ 安全確保措置や情報管理措置の詳細

○ 認定や犯罪事実確認の仕組み

等を検討したうえで、下位法令・ガイドライン等の策定や、必要なシステム構築、執行体制の確保等を行い、一定の周知・準備期間を経て、施行することになります。

対象事業者の準備期間にも十分に配慮した上で、検討・施行準備を進めていきます。

本法の概要や関係府省庁連絡会議資料は、こども家庭庁ホームページに掲載しており、今後の検討過程等も随時更新する予定です

https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou