特集3

Special series vol.4

兵庫県豊岡市の挑戦

「ジェンダーギャップの解消」

~家庭、子どもたちへの広がり~

豊岡市多様性推進・ジェンダーギャップ対策課

2021年3月に策定した「豊岡市ジェンダーギャップ解消戦略」に沿って、職場、地域、家庭、学校などの分野・対象ごとに体系的に取組を進めています。

今号では、家庭でのジェンダーギャップ解消の取組と、教育現場における教職員への意識啓発の取組、子どもたちが絵本を通じて多様性やジェンダー平等について考えるきっかけづくりについてご紹介します。

家庭におけるジェンダーギャップの実態

豊岡市ジェンダーギャップ解消戦略の手段4では、「家庭において男女が家計責任(世帯収入)とケア責任(家事・育児・介護等)を分かち合っている」としています。

本市の調査では、小学生がいる世帯の母親の約8割が就労しており、共働き世帯が多い状況です。ところが、高校生までの子どもを持ち、働いている家庭では、平日に、女性は男性の約3倍、家事・育児をしているという実態が明らかになりました(2021年豊岡市暮らしの中の性別役割分担の実態と意識調査より)。

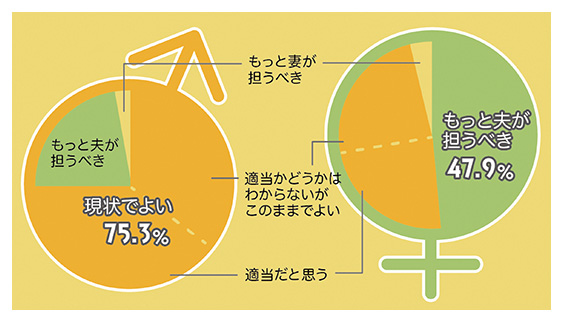

課題は、家事分担の理想について、男性の8割が「現状でよい」と考えているのに対して、女性の5割は「もっと夫が担うべき」と考えており、男女でギャップがあることです。このような家事分担となっている理由については、多くの人が「特に決めたわけではないがなんとなく」と回答しています。

2021年豊岡市暮らしの中の性別役割分担の実態と意識調査

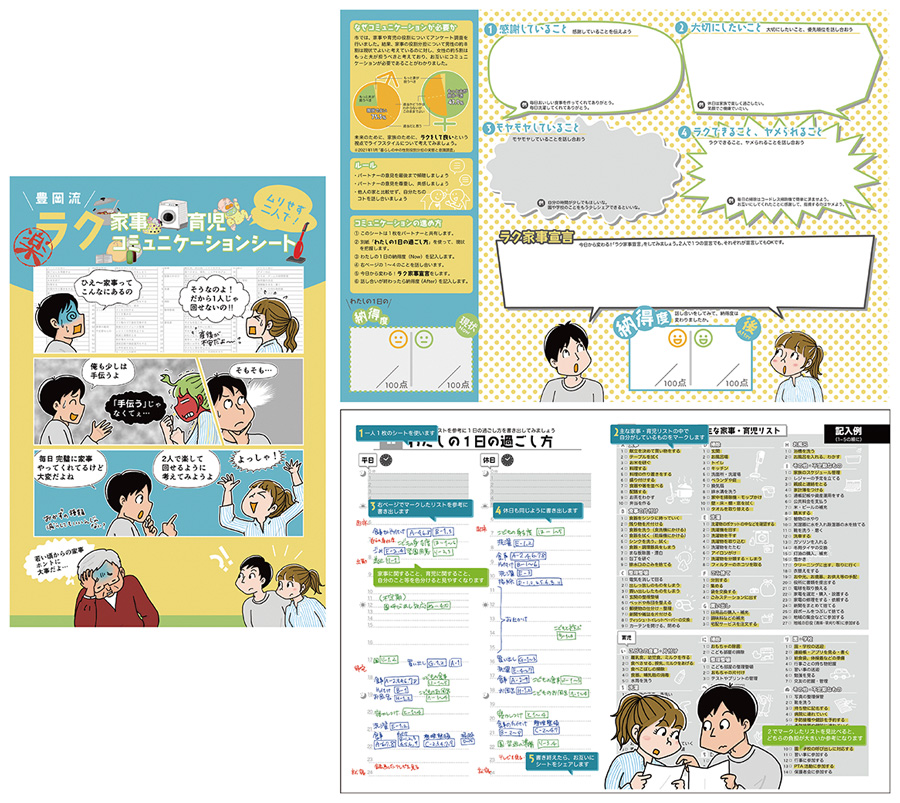

豊岡流/ラク家事・育児コミュニケーションシート

そこで本市では保健師や中間支援組織もプロジェクトメンバーに加わり、「豊岡流/ラク家事・育児コミュニケーションシート」を作成し、地域コミュニティや子育てセンター等に配布しています。

単に家事・育児を分担しようとするものではありません。楽しく、豊かな暮らしを実現するために、「ラクをして良い」という視点を加えてライフスタイルについて考え、家庭内で納得するカタチを話し合ってもらうことを目的としたツールです。

まずは現状の家事・育児について把握するため、約130項目あるリストから自分がしているものをチェックし、1日の過ごし方をお互いに共有します。そして、感謝していること、大切にしたいこと、モヤモヤしていること、ラクできること・ヤメられることを記入し、共有します。シートの活用前と活用後で、納得度がどのように変わるかを指標としています。

家庭とお金と未来のセミナー開催

ツールを作っただけではなかなか使われないことは目に見えています。本市では、地方銀行とタッグを組んで「家庭とお金と未来」のセミナーを開催しました。将来のマネープランニングの大切さを学ぶとともに、参加者はライフイベント表を作成し、理想の暮らしや将来の夢を叶えるために必要なことを考えました。

参加者は、「現状を確認することができ、将来のことを自分ごととして感じられました」「普段お互いに思っていても言葉にできていないようなことも伝える良い機会になりました」と感想を述べていました。

家庭内でコミュニケーションをとることが重要

豊岡流/ラク家事・育児コミュニケーションシート まんが&デザイン かんべみのり

保育・教育分野の取組

豊岡市ジェンダーギャップ解消戦略の手段6では、「子どもたちがジェンダーギャップ解消の必要性を自分のことばで語っている」としています。

ジェンダーバイアスは、子どもたちの成長過程で、家庭、教育、地域社会、職場、メディアなどから、無自覚のうちに刷り込まれていきます。

大人たちが持つ思い込みが、子どもたちのジェンダーギャップの再生産につながっていることに気づくこと、そして、子どもたちが、性別にとらわれず、希望を持って自分の将来の夢を描き、チャレンジし、自分の意思で生き方を選択できる環境づくりが重要です。

このため、本市では、保育者・教育者の役割の重要性やジェンダー視点のある保育・教育について再認識し、児童への関わりなどについて考える機会として、教育委員会と連携し、学校園の管理職員向け研修や教職員向け研修を実施しています。

幼稚園、保育園等の教職員を対象とした研修会の参加者からは、「保育の中での何気ない言葉や関わりに男の子・女の子を無意識に決めつけていることがあることに気づいた」「子どもたちの『選択』を尊重し、思いに耳を傾ける」「子どもが自分らしさを尊重できる環境づくりを心がけ、お互いの個性を尊重しながら、ありのままの自分を表現できる手助けをしたい」「自分自身の固定観念を変えていく」等の声が寄せられ、ジェンダー視点のある保育・教育の実践の一助となっています。

幼稚園、保育園等の教職員を対象とした研修会

小学校PTA教育講演会の開催

小学校では、PTA行事として「『子育ち』論~子どもが育つ自由な環境を創るコツ!?~」と題して、クイズを取り入れた講演会を実施し、5・6年生の児童と保護者の約260人が参加し、ジェンダーギャップや無意識の偏見・思い込みの存在について理解を深めました。

参加した保護者からは、「世代的に『女の子だから』『女の子らしく』と育てられ、我慢することが当たり前になってしまっていた」「我が子に『○○らしく』と注意していることに気づかされた」「『私は私、あなたはあなた』、『子どもの意思決定権』などの話を聴き、自分の中で常識化していた概念を取り払い、もっと柔軟に子どもの意見を聴きたいと思った」「『子育て』ではなく『子育ち』で、子どもがなりたい自分になれるように環境を整え、子どもの意思を尊重し、見守り、応援したい」などの感想が寄せられました。

PTA教育講演会

オリジナル絵本づくりプロジェクト

子どもの頃からのジェンダーや多様性教育はとても重要です。市では、既存の絵本を市内の幼稚園・こども園・保育園に配布してきましたが、その中で、「地域の子どもたちにメッセージを伝えるオリジナル絵本をつくりたい」との声が上がりました。

日々、子どもたちと接する保育士や保育教諭がプロジェクトメンバーに加わり、ジェンダーや多様性について学び、子ども目線で、何に関心があるのかを考えながら、物語の内容や構成を検討して原案をまとめました。萩原なつ子さん(独立行政法人国立女性教育会館理事長)に監修いただき、豊岡市出身の絵本作家の羽尻利門さんに絵・文を手掛けていただきました。

そして、読み手となる大人が、ジェンダーや多様性について理解を深め、日々の保育・教育に活用できるよう、巻末には、ジェンダーや多様性への気づきのポイントや読み聞かせのポイントなどの解説を載せました。

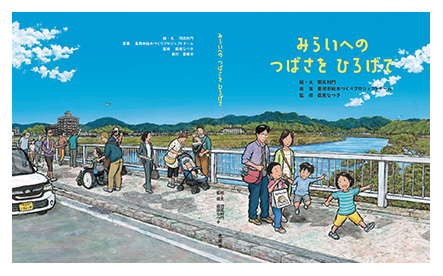

約1年かけて完成した絵本のタイトルは「みらいへの つばさを ひろげて」です。

豊岡のまちを舞台に、コウノトリの親鳥の子育てや幼鳥の巣立ちを観察してきた家族、こども園やビオトープで活動するたくさんの子どもたちが登場します。

自己理解、他者理解を促し、一人ひとりが、性別にとらわれず、自分らしく未来を切り開く無限の可能性を持っていることなどのメッセージを込めました。

去る8月18日に、絵本完成発表会を開催し、絵本の朗読や子どものころからのジェンダー・多様性教育について考えるパネルトークなどを行いました。

作成した絵本は、市内学校園や図書館、子育てセンター等に配布し、読み聞かせなどによる子どもとの対話に活用していただきます。

なお、絵本の制作にあたっては、ガバメントクラウドファンディングを活用し、全国から温かいご支援を受け、制作費に充てさせていただきました。

絵本「みらいへの つばさを ひろげて」の表紙・裏表紙

絵本完成発表会第1部「パネルトーク・絵本の朗読」の様子

今後の展開

ジェンダーギャップの解消は、過去の地域社会のあり様や、人々の暮らしを否定するものではなく、男女双方の生きづらさを解消するものです。

産業構造や人口構成が変化する中で、次世代により良い未来を引き継ぐために、今までの価値観や固定観念に捉われることなく、暮らし方、働き方といった文化を時代に適応させていく取組であると考えています。

一人ひとりが、性別にとらわれることなく、自分の意思で生き方を選択し、責任を果たし、支え合いながら自分らしく生きられる社会、ウェルビーイング(well-being)な社会を目指し、ジェンダーギャップの解消を自分ごととしてとらえて行動する人が増えるよう、対話と共感を大切にしながら、一歩ずつ着実に進めたいと考えています。

詳細は、こちらをご覧ください。

「ジェンダーギャップの解消-豊岡市」

https://www.city.toyooka.lg.jp/kurashi/1007000/index.html

豊岡流/ラク家事・育児コミュニケーションシート

https://www.city.toyooka.lg.jp/kurashi/1007000/1008845/1019240/1028521.html