特集2

令和6年版男女共同参画白書

内閣府男女共同参画局総務課調査室

令和6年版男女共同参画白書が、6月14日に閣議決定・公表されました。この白書は、「男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)」に基づいて国会に毎年報告されるもので、法定白書としては通算で25回目となります。

【 白 書 構 成 】

1 令和5年度男女共同参画社会の形成の状況

特 集 仕事と健康の両立~全ての人が希望に 応じて活躍できる社会の実現に向けて~

記 録 G7栃木県・日光男女共同参画・女性活躍担当大臣会合

各分野 政策・方針決定過程への女性の参画拡大 等

2 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

第1部 令和5年度に講じた男女共同参画社会の形成の 促進に関する施策

第2部 令和6年度に講じようとする男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

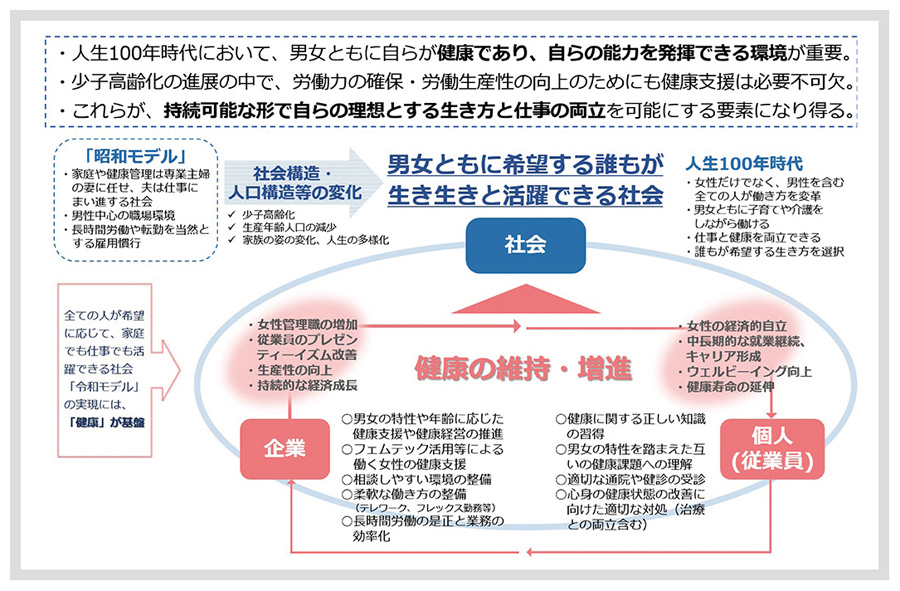

令和6年版男女共同参画白書の特集は、「仕事と健康の両立」をテーマに、全ての人が希望に応じて活躍できる社会の実現に向けて、各種統計データや新たに実施した意識調査の結果等を用いて、男女で異なる健康課題、健康課題による仕事や家事・育児等への影響等について分析した上で、これからの働き方や両立支援の在り方等について考察しています。

以下、特集のポイントをご紹介します。

Ⅰ 社会構造の変化と男女で異なる健康課題

現在の社会保障制度・日本型雇用慣行が形作られた昭和時代と現在とでは、社会の人口構造が大きく変化しています。我が国の総人口は、平成20(2008)年をピークに減少が始まっていますが、生産年齢人口(15~64歳の人口)は平成7(1995)年をピークに減少しており、今後は更に大きく減少していくことが予測されています。

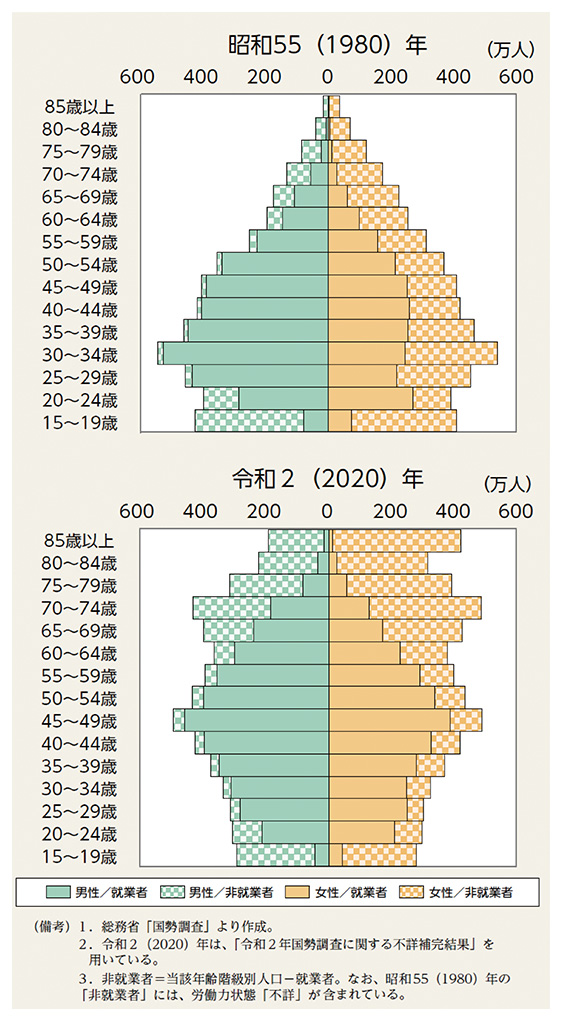

就業者の構成も大きく変化し、就業者数における男女差は小さくなっています。また、昭和55(1980)年時点では女性は20代前半、男性は30代前半にあった就業者数のピークが、令和2(2020)年時点では、男女ともに40代後半となるなど、就業者の年齢構成も変化しています(図1)。

図1 人口構造の変化

(男女、年齢階級、就業状況別・15歳以上)

健康課題については、内容も健康課題を抱えやすい時期も男女で違いがあります。

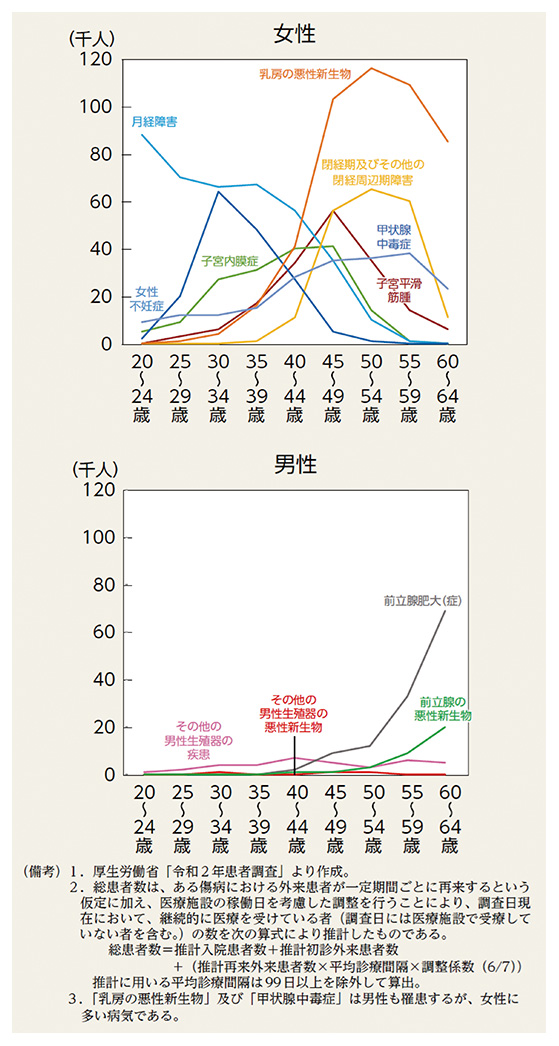

女性及び男性それぞれに特有の病気の患者数を年代別にみると、男性特有の病気は、50代以降で多くなる傾向にありますが、女性特有の病気は働く世代に多くなっています(図2)。

図2 女性特有、男性特有の病気の総患者数

(年齢階級別・令和2(2020)年)

女性の就業継続、キャリアアップの阻害要因として、長時間労働や転勤を前提とする雇用慣行がありますが、職場における健康支援についても、女性に対して配慮したものになっていない可能性があります。

男女ともに、自分自身及び互いの身体の特性・健康課題に関する正しい理解が求められます。また、希望する全ての人が生き生きと働き、キャリアアップを目指すためには、それぞれの特性に応じた健康支援が必要となります。

Ⅱ 仕事、家事・育児等と健康課題の両立

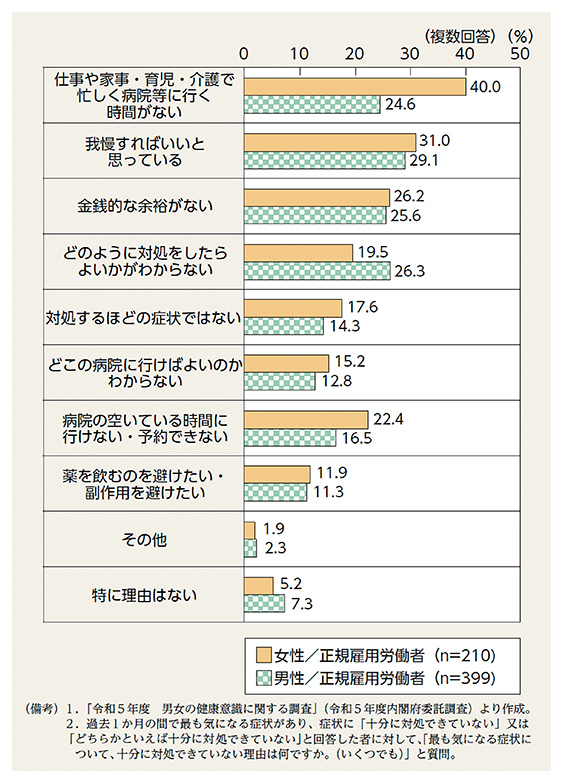

令和5年度に内閣府で実施した意識調査から、最も気になる症状に十分に対処できていない理由をみると、小学生以下の子供と同居しており、正規雇用労働者の女性は「仕事や家事・育児・介護で忙しく病院等に行く時間がない」、「病院の空いている時間に行けない・予約できない」を挙げる人の割合が、男性と比べて高くなっています。

小学生以下の子供と同居している正規雇用労働者の女性は、仕事と家事・育児等に追われて、自分の身体のメンテナンスを後回しにしている傾向が高いことがうかがえます。(図3)。

図3 最も気になる症状に十分に対処できていない理由

(男女別・小学生以下の子供と同居している正規雇用労働者)

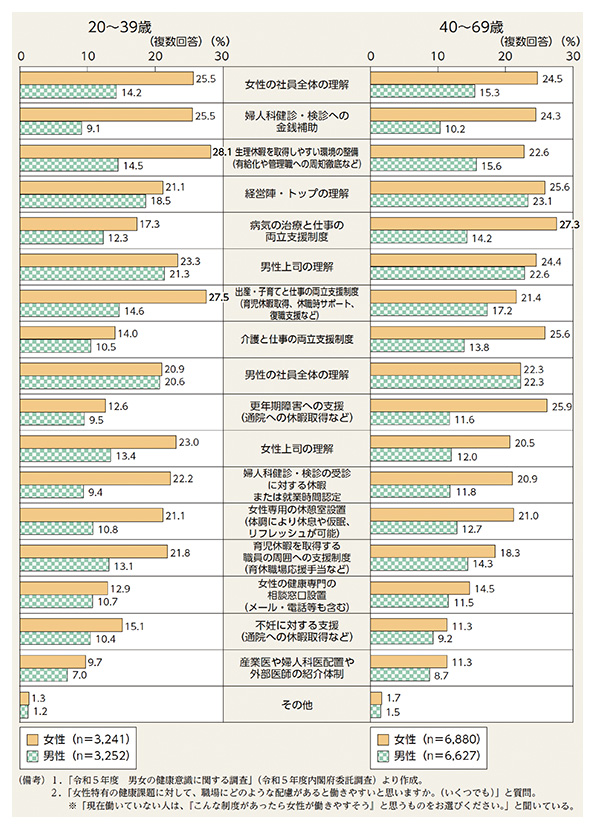

女性特有の健康課題に対して、職場にどのような配慮があると働きやすいと思うかについてみると、20~39歳女性では「生理休暇を取得しやすい環境の整備」が最も高く、次いで「出産・子育てと仕事の両立支援制度」、「女性の社員全体の理解」、「婦人科健診・検診への金銭補助」の順となっています。40~69歳女性では「病気の治療と仕事の両立支援制度」が最も高く、「更年期障害への支援」、「介護と仕事の両立支援制度」、「経営陣・トップの理解」の順となっています。

男性では、どちらの年代でも「経営陣・トップの理解」、「男性上司の理解」、「男性の社員全体の理解」が上位となっており、女性が求めている支援と男性が考える配慮に大きな違いがあることが示唆されています。

また、女性は、「女性上司の理解」、「女性の社員全体の理解」を挙げる人の割合も高く、女性の求める健康支援の充実とともに、男女ともに、自分自身及び性別により異なるお互いの健康課題に関する知識を深め、相互に健康課題について話し合える環境の整備が必要であると考えられます(図4)。

Ⅲ 両立支援は新たなステージへ

働く人の年齢構成が変化しており、健康管理がますます重要になっています。ライフステージごとに様々な健康課題に直面する女性が多い中で、仕事と健康の両立がしやすい職場づくりも重要です。

図4 女性特有の健康課題に対して、どのような配慮があると働きやすいと思うか(男女、年齢階級別)

仕事と健康の両立のために、職場では、女性と男性それぞれの健康課題に関する研修・啓発等の実施、健康診断等の受診に対する支援、健康に関する相談先の確保などが求められます。

また、団塊の世代が後期高齢者に差し掛かりつつある現在、仕事と育児の両立支援に加え、仕事と介護の両立支援も重要な課題となっています。介護を個人のみで抱えるべき課題とするのではなく、社会全体で支えていくことが必要です。

そして、女性が健康課題を抱えながらも働きやすい社会は、男性も含めた全ての人々にとっても働きやすい社会になることが期待されます。男性を含む全ての人の働き方を柔軟な働き方など、仕事と家事・育児・介護等の両立を実現できるような働き方に変えていくことが重要です。

女性も男性も、仕事か家庭かなどの二者択一を迫られることなく、持続可能な形で自らの理想とする生き方と仕事を両立することが可能となれば、キャリア継続、キャリアアップのモチベーションとなるでしょう。

両立支援は新たなステージへ

令和6年版男女共同参画白書は男女共同参画局のHPに掲載しています。

こちらからご覧ください。

https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/index.html