特集2

令和5年度男女共同参画センター等の管理者等との情報交換会の開催報告

内閣府男女共同参画局総務課

令和6年3月27日(水)に、令和5年度男女共同参画センター等の管理者等との情報交換会を開催(オンライン)しました。

内閣府男女共同参画局では毎年、男女共同参画センター等の管理者等に対し国の施策についての周知を行うとともに、グループ討議等を通じて、他地域の取組や課題等について認識を深め、各男女共同参画センター等の今後の取組に資するための情報交換会を開催しています。

本情報交換会は毎年、様々なテーマを設定して開催しており、令和5年度は、1月1日に発生した能登半島地震により、全国的に災害対応への関心が高まる中、災害発生から3カ月後というタイミングで改めて平常時・発災後の男女共同参画センターにおける災害対応について考える機会としていただきたく、「男女共同参画の視点からの防災・災害対応取組」をテーマとして開催しました。

開会(男女共同参画局長挨拶)

まず、岡田男女共同参画局長より、令和6年能登半島地震の発生を踏まえ、本会議の開会挨拶をしました。能登半島地震発生より、内閣府男女共同参画局として被災自治体に対し災害対応における男女共同参画の視点からの取組の促進をお願いするとともに、災害発生当初から職員を交代で現地災害対策本部に派遣しております。その中で、やはり災害対応においては、各地域で活躍されている男女共同参画センターを始めとする様々な方々のお力添えが大事であると述べました。

内閣府男女共同参画局の施策説明

~男女共同参画の視点からの防災の取組~

次に、内閣府男女共同参画局総務課防災担当、藤田専門職より、男女共同参画の視点からの防災・災害対応について発表しました。実際に能登半島地震発生後に現地派遣された職員としての経験から、発災時は初動段階から男女共同参画主管課・男女共同参画センターが主体となり、女性の視点に立った取組について声を上げることが重要であると伝えました。

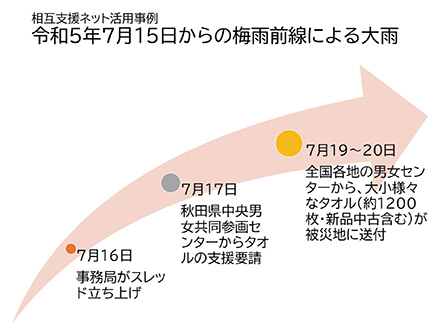

また、災害時・平常時の取組を促進するものとして、全国の男女共同参画センターと自治体の男女共同参画担当課の間で情報交換を行い、被災状況や女性のニーズについて、情報を集約・発信できる「相互支援ネットワーク」についても説明を行いました。令和5年7月15日に発生した梅雨前線による大雨による被害が発生した際の相互支援ネットを用いた男女共同参画センター間での支援の取組を紹介しました。

相互支援ネットを用いた支援までの流れ

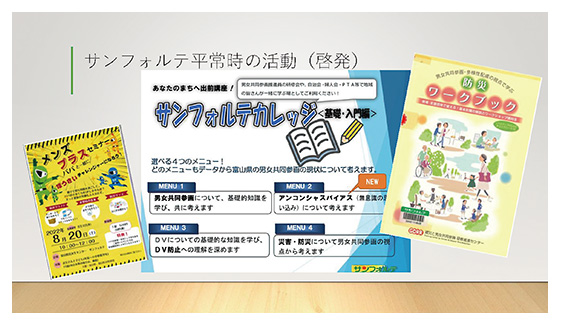

取組事例紹介~公益財団法人富山県女性財団~

続いて、公益財団法人富山県女性財団、牧野事業課長より、能登半島地震の現状と取組事例を紹介いただきました。管理しているセンターが能登半島地震により被災をされており、また職員がボランティアで石川県や富山県内で支援を行った経験を踏まえ、災害発生時に備えて平常時に何ができるかを発表いただきました。「平常時にできないことは災害時にはもっとできない」という考えを念頭に、日頃から参加対象の自治体の性質に沿った研修を行うことや、男女共同参画の視点の防災取組を外部へ発信すること、NPO等外部の団体との連携を密にすることを取組として紹介いただきました。

富山県女性財団の啓発資料による情報発信

災害支援はスピード感が重要であり、スピード感のある対応ができるのは時に民間団体であることが多いです。そのため、男女共同参画センターが災害支援NPO、県の防災士会等と、日頃から連携を持つことが、発災時に効果を発揮します。

取組事例紹介~福島県男女共生センター~

そして、福島県男女共生センターの岡部事業課副課長より、東日本大震災における福島県男女共生センターの取組を発表いただきました。

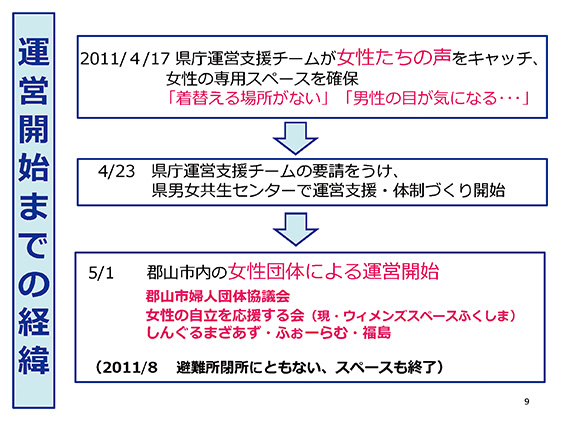

同センターは東日本大震災において、被災者の被ばくの有無の確認や、女性の相談対応、女性専用スペースの設置等多岐にわたる取組を行いました。

女性専用スペースの設置は、県の避難所担当職員が聞き取った避難所の女性のニーズから、県男女共生センターが平常時からつながりのあった女性団体に女性専用スペースの運営を依頼し、運営支援を行うことで実現しました。設置後は、防犯ブザーや女性用下着の配布を行うことができました。

女性専用スペース運営開始までの経緯

そのような取組を行えた中にも、様々課題があり、男女共同参画センターに人員がいなければ支援に行くことも、支援を受けることもままならないこと、男女共同参画センターだけの力ではなく、平常時から女性団体・NPO団体等との連携・協力ができていなければ、緊急時に取り組めないとお伝えいただきました。

グループ討議

最後に、取組事例発表の内容を踏まえ、参加者には「防災について男女共同参画センターが果たす役割」をテーマに、グループ討議を行いました。

皆様活発に議論を交わしていただき、様々な意見が出ました。例えば、相互支援ネットワークの今度の活用案として、災害時の情報交換はもちろんのこと、平常時には各男女共同参画センターが行った先進事例を発信してもらいたいという意見が挙げられました。また、災害時に相互支援ネットワークを活用するために、平常時から連携機関と役割分担を決めておくことが重要であると発言がありました。

他にも、男女共同参画センターが連携する先として、自治体の男女共同参画主管課だけでなく、防災・危機管理主管課と連携していくことが重要であるとの発言もありました。

男女共同参画センターによっては、建物を避難所として使えない場所もあるという課題に対し、代わりに研修会場として使う、防災サロンとして使うなどの提案がなされました。

本情報交換会の取組事例発表、グループ討議の内容が、男女共同参画センターの皆様の今後の取組の参考となり、各地域において男女共同参画の形成が一層促進されることを期待しております。

情報交換会の資料はこちら

https://www.gender.go.jp/policy/chihou_renkei/joho/r05_j.html