特集1

独立行政法人男女共同参画機構法の成立について

内閣府男女共同参画局総務課

第217回通常国会において審議された独立行政法人男女共同参画機構法案及び同法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について、令和7年6月20日に成立、同月27日に公布されました。

法律の概要

男女共同参画社会基本法の施行から25年、我が国の男女共同参画の現状をみると、あらゆる分野の意思決定過程への女性の参画、女性の経済的自立、若者や女性に選ばれる地域づくり等、なお一層の努力が必要とされています。

こうした現状に鑑み、国の実施体制を強化するため、現在の独立行政法人国立女性教育会館(NWEC)を機能強化することで、男女共同参画に関する施策を総合的に行う「ナショナルセンター」として、独立行政法人男女共同参画機構(以下「機構」という。)を新設すること等を内容とする独立行政法人男女共同参画機構法(令和7年法律第79号。以下「機構法」という。)1が令和7年6月20日に成立、27日に公布されました。

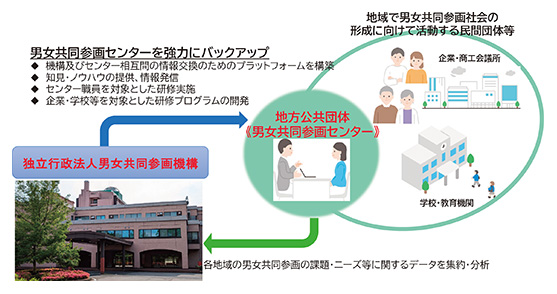

機構法に基づき、令和8年4月1日に設立される機構には、「センターオブセンターズ」としての機能が付与されます。全国の男女共同参画センターが地域の男女共同参画における諸課題の把握・解決に向けて一層の取組が行えるよう、機構が全国の男女共同参画センターを強力にバックアップすることで、女性に選ばれ、女性が活躍できる地域づくりを後押ししてまいります。

国立女性教育会館(NWEC)の外観

機構の業務内容

機構の主な業務については次のとおりです。

①広報・啓発活動

男女共同参画社会の形成に関する国民の理解を深めるための広報・啓発活動を行います。

②ネットワーク形成支援

地域の実情に応じて男女共同参画社会の形成を促進していくため、男女共同参画センターを拠点としたネットワーク形成を支援します。

③研修

施設設置型法人とせず、全国各地におけるアウトリーチ型研修や、オンラインでの研修、研修・教育プログラムの提供などを行います。

④専門的な調査及び研究

各地の男女共同参画センターが把握する地域の男女共同参画に関する課題等の把握・分析を行うとともに、データベースを構築します。

⑤情報及び資料の収集、整理及び提供

地域における男女共同参画社会の形成の促進に係る取組の好事例等の収集・提供、各地域の男女共同参画に関する課題等の情報の整理・提供を行います。

⑥各地の男女共同参画センター等に対する助言

各地の男女共同参画センターにおける個別事業の実施方法や、関係機関との連携方法など、①~⑤の業務に関するアドバイスを行います。

男女共同参画センターの法的位置付け

機構法とあわせて、男女共同参画社会基本法が一部改正され、改正後の第18条において、男女共同参画センターが、「関係者相互間の連携と協働を促進するための拠点」として法的に位置づけられました2。そして、地方公共団体は、その機能を担う体制を、単独又は共同で確保するように努めることとされています。

同条の規定は地方公共団体の努力義務とされていますが、その機能を十分に果たすことが可能であれば、必ずしも、センター単独の施設が必要というものではなく、既存の施設にセンターの名称・機能を付与することも考えられます。また、単独の市町村において、やむを得ずセンターの事業の一部又は全部の実施が難しい場合、近隣の市町村とのセンターの共同設置や近隣の市町村と役割分担して事業を行うことなども、条文上想定されています。

また、機構は、「ナショナルセンター」として、国、地方公共団体、民間団体その他の関係者と連携し、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進のための中核的な機関として積極的な役割を果たすものとされる(改正後の第10条の2)とともに、男女共同参画センターとしての機能を担う者は、業務を行うにあたっては、機構と密接に連携するように努めることとされています(改正後の第18条第3項)。

機構の強力な支援を受けた男女共同参画センターが、地域における様々な関係機関・団体(経済団体、学校、自治会・町内会、NPO等)と連携・協働していくことで、男性も女性も、職場、家庭生活、地域その他のあらゆる場面で活躍できるような環境整備を図っていきます。

機構と男女共同参画センターの関係イメージ

「連携及び協働の拠点」とは

全国各地における男女共同参画社会の形成を着実に促進するためには、男女共同参画施策の方向性を定める国、地域の男女共同参画施策を策定する地方公共団体、地域において男女共同参画社会の形成の促進に資する活動を行っている各種団体(女性団体、NPO、福祉、教育、防災等の関係機関、地域コミュニティ(自治会、消防団等)など)が相互に連携・協働し、情報交換等を行いながら、地域の男女共同参画社会の形成の促進に係る個別の課題及びニーズへの対応を進めていくことが必要です。

男女共同参画センターが、こうした連携と協働の拠点として機能している例として、山形県男女共同参画センター「チェリア」があります。

「チェリア」は、2001年、山形県における男女共同参画社会の形成促進のための拠点として、県条例にもとづき設立されました。

「チェリア」の主な事業は、団体活動支援・交流事業、相談事業、地域連携強化事業、男性の意識啓発事業等があり、中でも、女性の人材育成事業の「チェリア塾」は好評で、修了生は延べ500名を超えています。

起業や地域において男女共同参画を推進するキーパーソンを育成する目的の「チェリア塾」には、基本コース、実践コース、専門コースがあり、それぞれ段階を踏んで学ぶことができ、男女共同参画を学びたい、またはその推進に向けて活動したい女性を対象としています。

「チェリア塾」専門コースの様子

また、「チェリア塾」修了生の交流と情報交換の場も設けられており、修了生は、このようなネットワークも活用して、県内の企業、団体・グループ、地域コミュニティ、自治体、教育機関等でリーダーシップを発揮して活躍し、関係者相互間との連携と協働を実現しています。

「チェリア」は、この活動を県内全域に広げ、すべての県民が住みやすい男女共同参画社会の実現につなげていくことを目指しています。

「チェリア」の入る生涯学習センター「遊学館」の外観

女性の起業支援

男女共同参画センターに求められる役割の一つとして、今年6月に決定された「女性版骨太の方針2025」3においては、女性がアクセスしやすい全国各地の男女共同参画センター等をサポートの拠点として女性の起業の裾野拡大等を図るという考え方が示されました。そのような取組を行っている例として川崎市男女共同参画センター「すくらむ21」があります。

「すくらむ21」は1999年に開館し、2001年に制定された「男女平等かわさき条例」に基づき、男女平等施策を推進する拠点施設と位置付けられています。性別にかかわりなく男女があらゆる分野で持てる力を発揮できる男女共同参画を推進する活動拠点として、男女共同参画の視点から、講座・研修・イベント事業、相談・居場所事業、情報収集・提供事業、広報事業、調査研究事業、連携・ネットワーク事業の事業に取り組んでいます。

「すくらむ21」の外観

近年では、女性の経済的自立における問題に意識を向け、女性起業家支援の講座や相談事業等を行っています。具体的には、川崎市産業振興財団、川崎市信用保証協会、日本政策金融公庫の協力を得て起業家向け無料相談やSNS活用セミナー、法律講座等を開催し、起業するためのノウハウや情報等を提供しています。現在、就業中の方でも参加しやすいよう、平日昼間開催のみではなく、平日夜間や土日開催という工夫もされています。

また、女性起業家交流会も開かれており、創業後にぶつかる壁や打開策等、直接意見交換ができる場もあり、起業当初の不安や悩みの解決に繋がるよう、ネットワークづくりにも力を入れています。

なお、川崎市では、代表者が「女性」「若者(30歳未満)」「シニア(50歳以上)」のいずれかであり、開業する、又は開業後5年未満の中小企業者等を対象とする融資制度も設けられており、女性の経済的自立における課題の解決に向けて更なる施策を講じています。

起業プラン作成支援講座の様子

設置及び運営に関するガイドライン

これまで男女共同参画センターは各地方公共団体の判断により設置され、その業務内容や運営形態も各地方公共団体により様々な様態がありました。他方、今般の法改正により、地域における男女共同参画施策を推進するための拠点として法的に位置づけられたことを踏まえ、国として、各地域における行政や民間団体等による自由な活動を制約しないことに配慮しつつ、今後求められるセンターの在り方や、それを目指した機能強化の具体的な方法等を示すべく、男女共同参画センターの設置及び運営に関するガイドラインを策定していきます。

既に、内閣府に設置された「男女共同参画センターにおける業務及び運営についてのガイドライン作成検討ワーキング・グループ」において提言をいただいており、それをもとに今後内閣府において、求められる男女共同参画センターの在り方や機能強化の具体的な方法を示し、実践的かつ柔軟に活用できるガイドラインの策定を行います。

そのため、ガイドラインは、地方自治法(昭和 22 年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言として、センターにおける業務及び運営に関し、多くの地域において参考となる事項や一般的に留意すべき点について記載し、地方公共団体の手引きとなるよう作成していきます。

また、機構及び全国の男女共同参画センター相互間で必要な知見及びノウハウを共有するための情報プラットフォームを構築し、必要なデータや情報の見える化等も行っていきたいと考えています。

全国の男女共同参画センターが主体となって、各地の男女共同参画における様々な課題及びニーズを把握し、施策を講じていくことで、性別にかかわりなく誰もがその個性と能力を十分に発揮することができる社会の実現が可能になると考えます。そのためにも、機構による全国の男女共同参画センター等への支援を充実させていきます。

1 (機構法概要リンク)

https://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/wg-nwec/index.html

2 (整備法概要リンク)

https://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/wg-nwec/index.html

3 「女性活躍・男女共同参画の重点方針2025(女性版骨太の方針)」(令和7年6月10日すべての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進本部決定)(https://www.gender.go.jp/policy/sokushin/pdf/sokushin/jyuten2025_honbun.pdf)