特集2

令和7年版男女共同参画白書

内閣府男女共同参画局総務課調査室

令和7年版男女共同参画白書が、6月13日に閣議決定・公表されました。この白書は、「男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)」に基づいて国会に毎年報告されるもので、法定白書としては通算で26回目となります。

【 白 書 構 成 】

1 令和6年度男女共同参画社会の形成の状況

特 集 男女共同参画の視点から見た魅力ある地域づくり

各分野 政策・方針決定過程への女性の参画拡大 等

2 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

第1部 令和6年度に講じた男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

第2部 令和7年度に講じようとする男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

令和7年版男女共同参画白書の特集は、「男女共同参画の視点から見た魅力ある地域づくり」をテーマにしています。全ての人が希望に応じて活躍できる社会の実現に向けて、各種統計データや新たに実施した意識調査の結果等を用いて、固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)に基づく地域における構造的な問題に起因する課題を明らかにし、性別に関係なく個性と能力を発揮できる魅力的な地域づくりに向けた考察をしています。

以下、特集のポイントをご紹介します。

Ⅰ 人の流れと地域における現状と課題

令和5(2023)年10月から令和6(2024)年9月の社会増減(転入者数及び入国者数-転出者数及び出国者数)の状況をみると、都市を中心に、女性は23都道府県、男性は29都道府県で社会増加(転入・入国超過)、それ以外の県では、社会減少(転出・出国超過)となっています。特に女性は、都市では社会増加、地方においては、自然減少に加え、社会減少によって、人口の減少が更に深刻化しています。

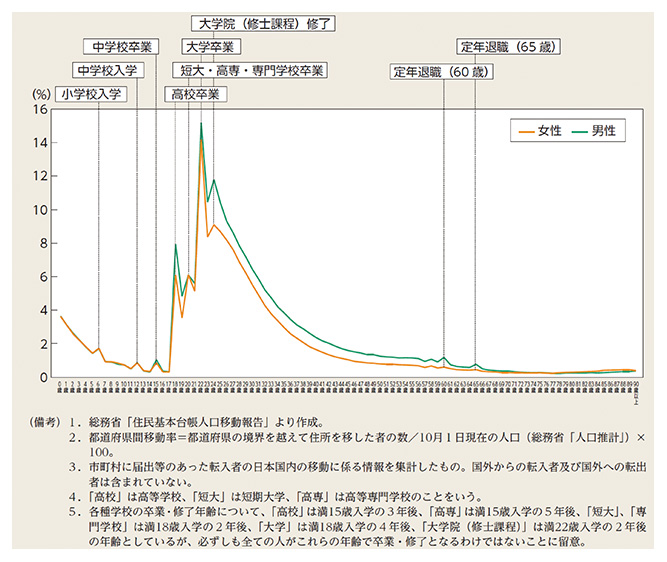

都道府県間の人口移動は、10代後半から20代が中心となっており、進学、就職、結婚や子育てを機に転居する人が多いことが考えられます(図1)。

図1 都道府県間移動率(男女、年齢各歳別・令和6(2024)年)

男女ともに東京圏は転入超過が続いており、近年は15~24歳女性の東京圏への転入超過数が、15~24歳男性を上回って推移し、さらに、女性は男性に比べて東京圏に留まる傾向がみられます。

地域により女性や若者を取り巻く状況や環境が異なっていることが、女性や若者の都市への転出や、若い女性が大学等を卒業した後も地方に戻らないことにつながっている可能性があります。

教育環境、就業・雇用環境、生活環境における地域による違いをそれぞれみると、例えば教育環境については、男女ともに東京圏、大阪圏、山梨県及び茨城県において大学進学率が高く、地方で低い傾向にあり、都道府県によって大きな差が生じています。

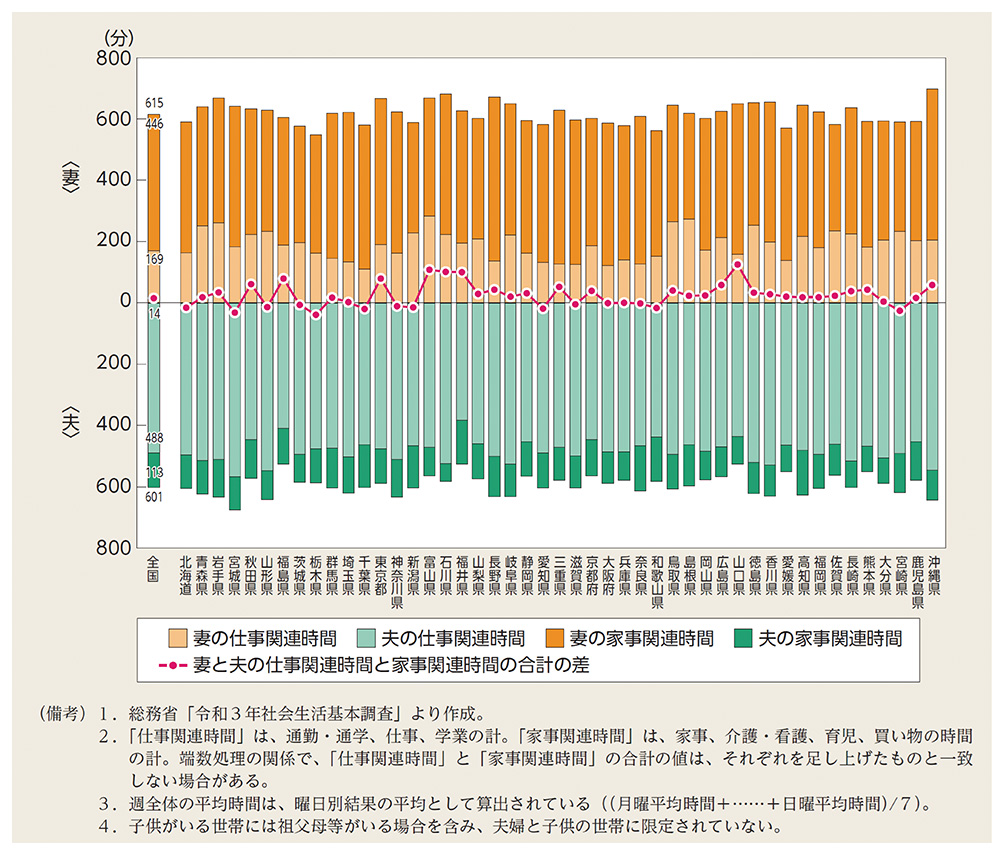

他方、生活環境について、6歳未満の子供のいる妻と夫の仕事関連時間及び家事関連時間についてみると、全ての都道府県で、家事関連時間は妻の方が210分以上、仕事関連時間は夫の方が180分以上長く、「男性は仕事、女性は家庭」という性別による固定的な性別役割分担が依然として残っていることがうかがえます(図2)。

図2 6歳未満の子供のいる妻と夫の仕事関連時間・家事関連時間(週全体)(都道府県別・令和3(2021)年)

また、各分野における女性参画の状況についても、地域によって差があります。

政治、経済、社会などあらゆる分野において、政策・方針決定過程に男女が共に参画し、様々な視点が確保されることは、豊かで活力ある持続可能な社会の形成及びあらゆる人が暮らしやすい社会の実現のために重要です。

Ⅱ 若い世代の視点から見た地域への意識

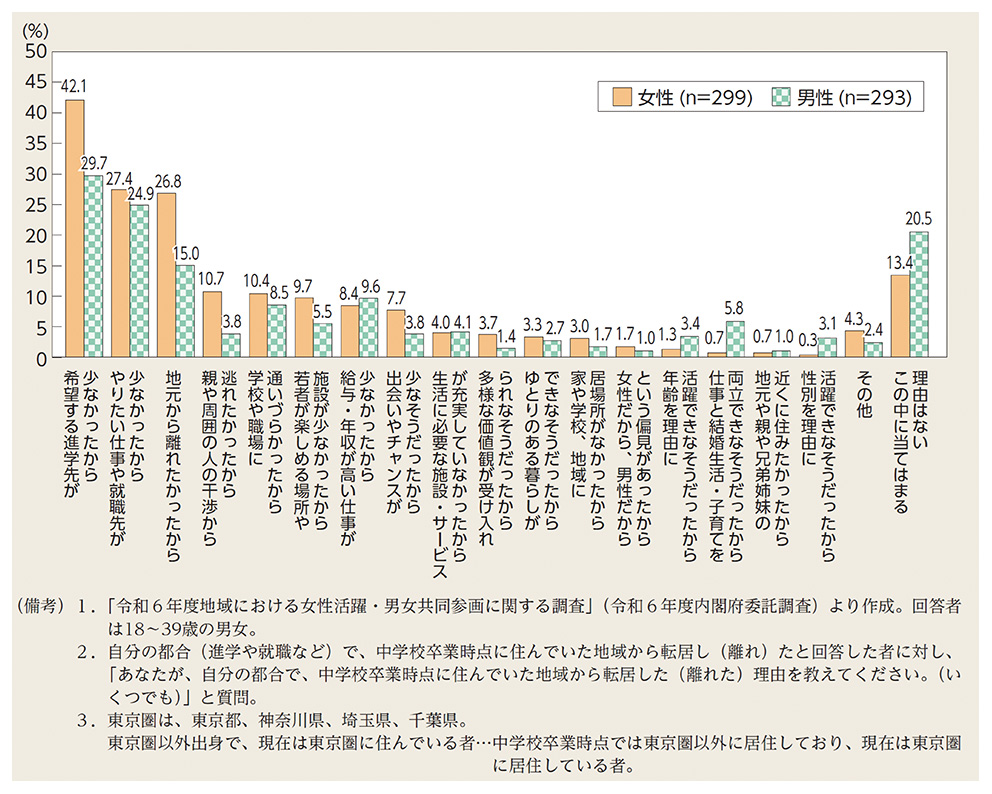

令和6年度に内閣府で実施した意識調査から、若い世代が出身地域を離れた理由をみると、男女ともに「希望する進学先が少なかったから」、「やりたい仕事や就職先が少なかったから」を挙げる人の割合が高くなっています。また、都会へ転居した女性では、「地元から離れたかったから」、「希望する進学先が少なかったから」、「親や周囲の人の干渉から逃れたかったから」を挙げる人の割合が、都会へ転居した男性に比べて顕著に高くなっています。特に、東京圏に転出した女性が、仕事や就職先の少なさと並んで「地元から離れたかったから」を理由として挙げていることは、特筆すべきことであると考えられます(図3)。

図3 出身地域を離れた理由(男女別)

(東京圏以外出身で、現在は東京圏に住んでいる者のうち、自分の都合で出身地域を離れた者)

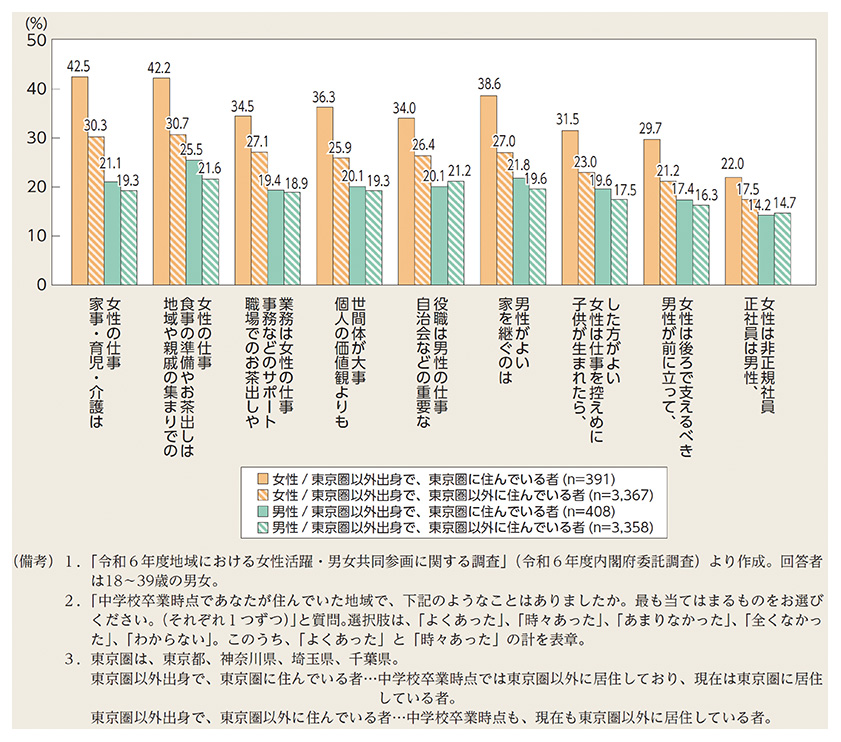

固定的な性別役割分担意識等の有無についてみると、現住地域、出身地域ともに、全ての項目で男性より女性の方が「ある」「あった」と感じている人の割合が高く、また、出身地域ブロック別にみると、女性では、ほとんどの項目で、南関東(東京圏)で「ある」「あった」と感じている人の割合が最も低くなっています。

また、東京圏以外出身者についてみると、現在は東京圏に住んでいる女性は、現在も東京圏以外に住んでいる女性に比べて、出身地域における固定的な性別役割分担意識があったと感じている割合が顕著に高くなっている一方、男性ではあまり差がないことから、固定的な性別役割分担意識については、都市よりも地方、男性よりも女性でより多く感じていることがうかがえます(図4)。

図4 出身地域における固定的な性別役割分担意識等(男女、現住地域別)(東京圏以外出身者)

固定的な性別役割分担意識が都市への転出、また、特に女性において、地方へ戻ることの心理的障壁になっている可能性があります。

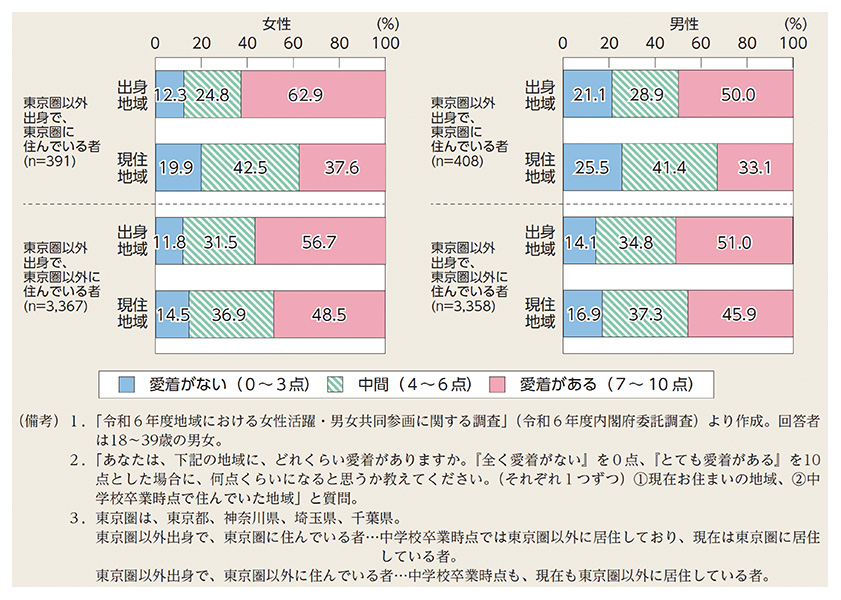

他方、出身地域及び現住地域への愛着についてみると、東京圏以外の出身で現在は東京圏に住んでいる人は、特に女性において現住地域よりも出身地域への愛着の方が高く、出身地域に戻りたいと考えている人が一定数存在していることがうかがえます(図5)。

図5 出身地域及び現住地域への愛着(男女、現住地域別)(東京圏以外出身者)

これらのことを踏まえて、女性と若者が戻りたいと思える地域となるためには、固定的な性別役割分担や無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)の解消が必要であると考えられます。

Ⅲ 魅力ある地域づくりに向けて

全ての人が希望に応じて活躍できる社会の実現には、全国津々浦々で地域における男女共同参画社会を実現することが重要です。

多様な生き方・価値観が尊重され、全ての人が性別にかかわらず、個性と能力を十分に発揮できる環境の整備や魅力的な地域づくりのためには、特に地方において根強く残っている固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)の解消が必要となります。

加えて、全ての地域で女性活躍・男女共同参画を推進するためには、女性の起業の支援、女性が活躍しやすい社会環境の後押しなどの雇用環境や労働条件の改善、地域における女性リーダーの増加、地域の資源を活かした学びの機会の確保等の推進が重要です。

地域の男女共同参画が進み、地域の活力が高まることが、日本全体の活力向上、ウェルビーイングの向上につながるでしょう。

令和7年版男女共同参画白書は男女共同参画局のHPに掲載しています。

こちらからご覧ください。

https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/index.html