トピックス1

女性支援新法が施行されて1年が経ちました

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(女性支援新法)が施行されて、令和7年4月で1年になります。性暴力被害や生活困窮、家庭における居場所のなさなどから困難な状況にある女性に対して、官民の支援の輪が拡がっています。さらなる支援の充実に向けて、新法による支援の枠組みと現在の取組をご紹介します。

厚生労働省社会・援護局地域福祉課女性支援室

女性支援新法とは

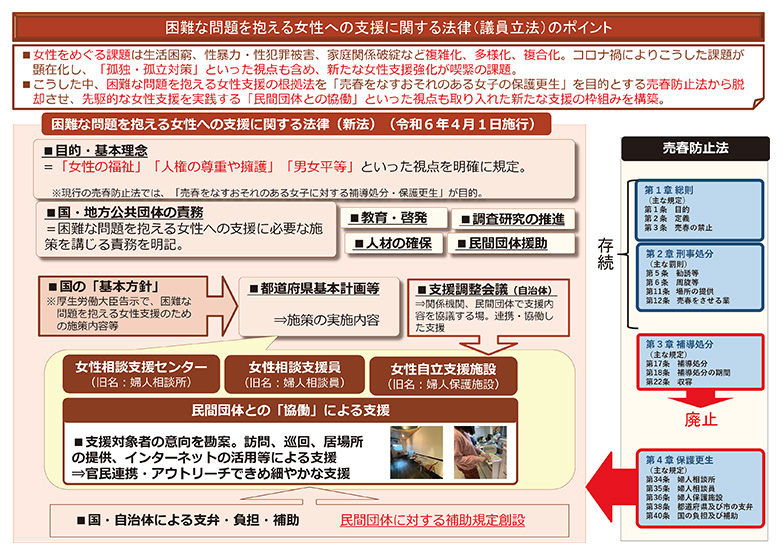

困難な問題を抱える女性への支援については、従来売春防止法(昭和31年制定)に基づき、「売春をなすおそれのある女子」に対する保護更生等を目的として、補導処分や相談対応等が行われてきました。

一方で、近年の女性をめぐる課題は、被虐待経験や障害による生きづらさ、性暴力被害や生活困窮など複雑化・多様化・複合化しており、このような多様な問題を抱える女性に対する「支援」を中心に据えた新しい法律の必要性が指摘されるようになりました。

こうした声を受けて、「女性の福祉」や「人権の尊重・擁護」を目的に、女性が安心して、自立して暮らせる社会の実現を目指して、令和4年5月に女性支援新法が制定されました(令和6年4月1日施行)。

女性支援新法のポイント

女性支援の流れ

暴力被害や生活困窮など、女性が抱える様々な困難に関する相談については、各都道府県に設置されている女性相談支援センターや、市町村の福祉事務所等に配置されている女性相談支援員等が受け付けています。相談に際しては、一人ひとりにアセスメントを行い、それぞれの課題やニーズに応じて、一時保護を行ったり、様々な福祉サービス等に繫げたりするほか、より中長期的な支援が必要な方については女性自立支援施設等への入所についてもご案内しています。

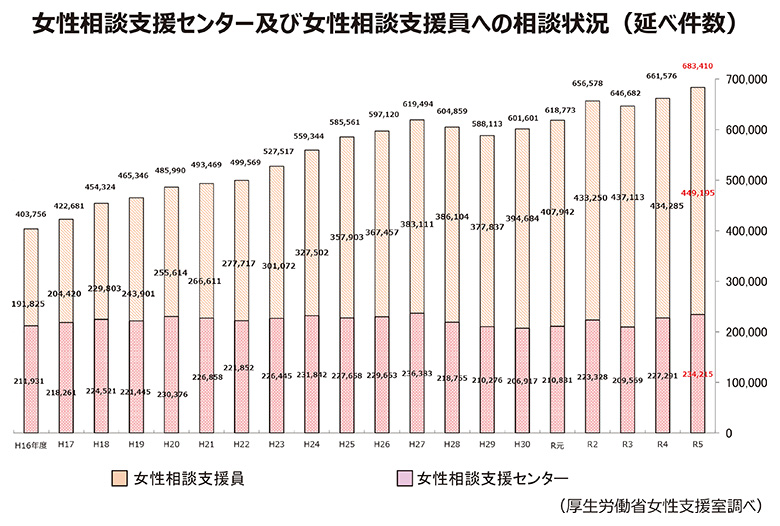

女性相談支援センター及び女性相談支援員への相談状況(延べ件数)

民間団体との協働による支援

様々な困難を抱える女性を支援するにあたって、民間団体との協働はとても重要です。特に若年女性については、被虐待経験や家庭での居場所のなさなどを背景に、性暴力被害や悪質ホストからの被害に巻き込まれたりする事例が後を絶ちません。

そうした女性達を支援する民間団体においては、繁華街での夜間の見回りや声掛け、SNSを用いた相談対応や居場所の提供など、様々な活動を行っています。このような民間団体の活動を支援する事業を実施する自治体や民間団体の数は、女性支援新法の施行を機に大きく増加しました。

令和7年度からは、より幅広い民間団体の活動を支援するため、補助事業のメニューを追加するなど、国としても支援の充実を進めています。今後更なる実施自治体数・団体数の拡大が期待されています。

民間団体の活動の様子

民間団体のシェルターの様子

切れ目のない支援に向けて

女性が抱える困難は、性的な被害や配偶者等からの暴力や虐待、経済的な困難、障害、住居問題等多岐にわたり、最初から女性支援の窓口に相談に来られる方ばかりではありません。また、最終的に地域で自立して生活していくためには、福祉や医療、就労支援など、関係機関の連携の下に様々な地域資源を活用していく必要があります。このため、他の分野との連携がとても重要です。

女性支援新法においては、各自治体において、関係機関や民間団体等で支援に必要な情報や方針を共有し、横断的な連携・協働の下に女性支援を展開するためのネットワークである「支援調整会議」の設置が努力義務として規定されました。今後はこのような場も活用し、各制度の垣根を越えて担当者間で顔の見える関係を作りながら、分野横断的に連携を深めていくことにより、困難を抱える女性に対し切れ目のない支援を行っていくことが重要です。

女性支援ポータルサイト「あなたのミカタ」

上記のような行政や民間団体における取組や、実際に支援を受けた方や支援者からの声などの様々な情報について、女性支援ポータルサイト「あなたのミカタ」でご紹介しています。また、ご自身の悩みをチェックリストで確認し、結果に応じて相談窓口をご案内するコーナーもあります。悩んでいる方、身近に悩んでいる方がいる方は是非一度ご覧いただき、ご自身にとって相談しやすい所に、相談しやすい方法でアクセスしていただければと思います。

女性支援ポータルサイト「あなたのミカタ」

「あなたのミカタ」について、詳細は、こちらをご覧ください。

https://anata-no-mikata.mhlw.go.jp/