特集2

女性の政治参画への障壁等に関する調査研究について

内閣府男女共同参画局推進課

政治分野における男女共同参画の推進は、政治に多様な民意を反映させる観点から極めて重要です。そこで、内閣府では、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律(平成30年法律第28号)第6条第1項に基づき、女性の政治参画への障壁等に関する調査研究を実施しました。本稿では、当該調査結果の概要について紹介します。

調査の概要

本調査は、政治分野における男女共同参画をさらに推進するため、①国政選挙や地方議会選挙、首長選挙において、立候補を断念した人、②立候補をしたが当選しなかった人、③現職の地方議会議員に対するアンケートにより、女性の政治参画への障壁や女性の政治参画の影響等について調査分析を行い、今後の施策を検討するための参考とすることを目的としています。

なお、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律第6条に基づく実態調査としての障壁等に関する調査は、令和2年度に引き続き、今回で2度目となります。今回の調査では、立候補をしたが当選しなかった人に対する調査を新たに実施するとともに、前回調査結果において主な障壁として挙げられたハラスメント及び家庭生活(家事、育児、介護等)との両立について、より詳細な調査を実施しました。

【調査内容】

①立候補を断念した人に対するアンケート調査

対象:国政選挙や地方議会選挙、首長選挙に立候補しようと考え、何らかの行動を起こしたが、取りやめた人を対象。モニター599,757人にプレ調査を実施し、上記に該当する1,000人(男性500人、女性500人)を抽出し回答を得た。

期間:令和6年11月19日~11月29日

②立候補をしたが当選しなかった人に対するアンケート調査

対象:国政選挙や地方議会選挙、首長選挙に立候補をしたが当選しなかった人を対象。モニター599,757人にプレ調査を実施し、上記に該当する98人(男性57人、女性41人)を抽出し回答を得た。

期間:令和6年11月19日~11月29日

③地方議会議員に対するアンケート調査

対象:令和6年11月11日時点の全国の地方議会議員を対象。5,075人(男性3,859人、女性1,213人、不明3人)から回答を得た。

期間:令和6年11月12日~12月27日

立候補検討における障壁

立候補を断念した人における、立候補を断念した理由について、女性の上位3項目は、「立候補にかかる資金の不足」(61.6%)、「知名度の不足」(60.2%)、「専門性や経験の不足」(60.2%)でした。

また、女性と男性で回答割合の差が特に大きかった項目は、「性別特有の健康課題があり支障が大きい」(+15.0pt)1、「政治は男性が行うものだという周囲の思い込みやそれによる慣習・環境」(+14.8pt)、「周りに同性の候補者が少なく(おらず)、気軽に相談する相手がいない」(+14.0pt)でした。

立候補決断から投開票までの障壁

立候補決断から投開票までの課題について、立候補をしたが当選しなかった女性の上位3項目は、「立候補にかかる資金の不足」(73.2%)、「当選前の職業との両立が難しい」(61.0%)、「家族の理解やサポートが得られない」(58.5%)でした。また、同様の点について、地方議会議員における女性の上位3項目は、「知名度の不足」(61.7%)、「選挙運動とその準備の方法が分からない」(52.2%)、「専門性や経験の不足」(51.7%)でした。

なお、選挙に立候補をした女性において、選挙の当落を問わず課題として回答した割合が高かった項目は、「選挙運動とその準備の方法が分からない」、「専門性や経験の不足」となりました。

地方議会議員において、女性と男性で回答割合の差が大きかった上位3項目は、「政治は男性が行うものだという周囲の思い込みやそれによる慣習・環境」(+31.1pt)、「周りに同性の候補者が少なく(おらず)、気軽に相談する相手がいない」(+23.4pt)、「専門性や経験の不足」(+20.2pt)でした。

また、選挙の当落を問わず女性と男性で回答割合の差が大きかった項目は、「政治は男性が行うものだという周囲の思い込みやそれによる慣習・環境」でした。

議員活動における障壁

地方議会議員における、議員活動を行う上での課題について、女性議員の上位3項目は、「専門性や経験の不足」(51.3%)、「任期満了後(失職後)のキャリアや生活への不安」(44.4%)、「自身や家族のプライバシーが確保されない」(40.4%)でした。

また、女性議員と男性議員で回答割合の差が特に大きかった項目は、「政治は男性が行うものだという周囲の思い込みやそれによる慣習・環境」(+29.4pt)、「侮辱的な言動・嫌がらせや、ハラスメントを受けた」(+21.5pt)、「家庭生活(家事、育児、介護等)との両立が難しい」(+19.0pt)でした。

政治活動等と家庭生活の両立における課題

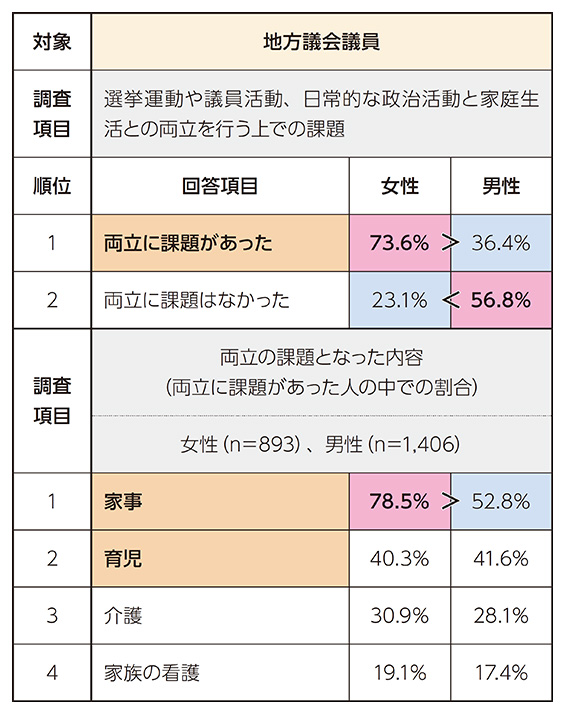

政治活動等と家庭生活の両立について、いずれの調査対象においても、女性の方が男性より「両立に課題があった」と回答している割合が高い結果となりました。

また、「両立に課題があった」と回答した人について、課題となった内容を見ると、「家事」や「育児」に課題があったと回答した割合が高い結果となりました。

さらには、地方議会議員において、女性議員は73.6%が両立に課題があったとしているにもかかわらず、男性議員は36.4%にとどまっており、男性議員の56.8%が両立に課題はなかったとしていることからも、家事や育児の負担は女性の方が大きいことが伺えます。

表1:地方議会議員における政治活動等と家庭生活の両立における課題(女性の回答割合順)

※「両立に課題があった」、「両立に課題はなかった」のほか、「不明」と回答した者もいる。

ハラスメントの状況

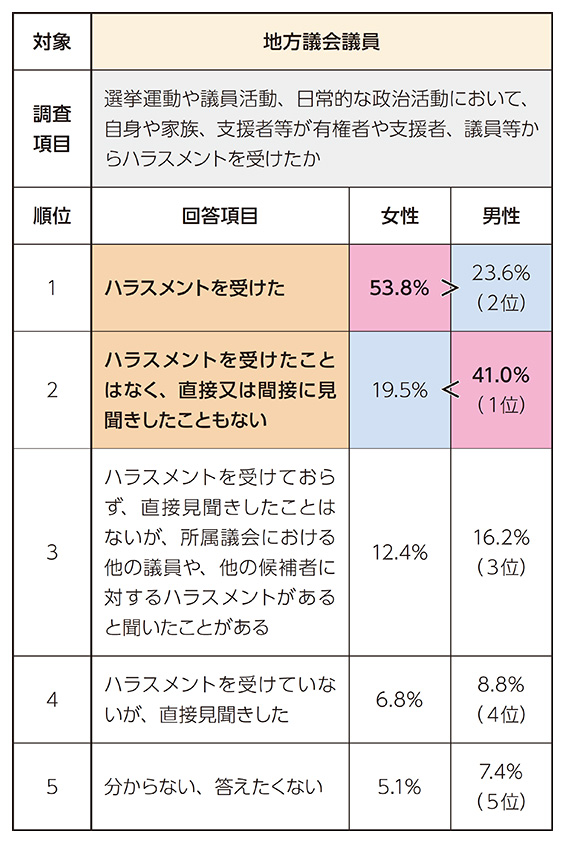

ハラスメントの状況について、自身や家族、支援者等が「ハラスメントを受けた」と回答した人の割合は、立候補をしたが当選しなかった女性や立候補を断念した女性では低い一方、地方議会議員の女性では最も多い結果となりました。

地方議会議員の結果を見ると、女性議員では「ハラスメントを受けた」と回答した人が53.8%と最も多い一方、男性議員では「ハラスメントを受けたことはなく、直接又は間接に見聞きしたこともない」と回答した人が41.0%と最も多くなっており、同じ行為等がハラスメントか否かについて、男女で認識に差があることが伺えます。

表2:地方議会議員におけるハラスメントの状況(女性の回答割合順)

※( )は男性における全体順位。

女性の政治参画の障壁と必要な取組

以上の調査結果を踏まえ、女性の政治参画の障壁としては、主に以下の5つが考えられます。

①固定的な性別役割分担意識

②ハラスメント被害

③政治活動・議員活動と家庭生活・職業生活との両立

④相談しやすい環境の不足

⑤専門性や経験の不足

「固定的な性別役割分担意識」については、性別による無意識の思い込みの解消に向けた研修等の実施や、政治的中立性を確保した上での出前授業、模擬議会や地域リーダー研修等の主権者教育の機会の確保が必要と考えられます。

「ハラスメント被害」については、ハラスメント相談体制の整備、議会や政党等によるハラスメント防止研修の実施が必要と考えられます。

「政治活動・議員活動と家庭生活・職業生活との両立」については、議会での欠席規定の整備や制度を利用しやすい環境づくり、政治活動・議員活動におけるオンライン技術の活用促進が必要と考えられます。

「相談しやすい環境の不足」については、先輩議員によるサポート支援や政党におけるメンター制度、女性議員ネットワークの形成や活動支援が必要と考えられます。

「専門性や経験の不足」については、政治や行政、選挙のノウハウ等を学べる研修の開発・提供、各政党等による人材育成のための「政治塾」、男女共同参画センター等による地域リーダー研修の実施、自治会や町内会等の地域社会における役職経験の提供といった取組が必要と考えられます。

より多くの女性が政治分野に参画できるようになることは、多様性に富み、民主主義をより健全に機能させることにつながるものと考えられるとともに、様々な背景を持つ女性議員がそれぞれの場で活躍する姿は、後に続く女性たちのロールモデルとなり、政治への関心を高め、ひいては新たな立候補者を促すという好循環を生み出すことも期待されます。

女性の政治参画の更なる推進に向けて、本稿で挙げられた障壁が取り払われるよう、各種取組を一層進めていくことが重要です。

調査結果の詳細は、こちらをご覧ください。

https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/local-councilor_r6.html

1 「(女性の回答割合)(%)-(男性の回答割合)(%)」で算出。